2009/06/16 「おねだり!!マスカット第11回、と昭和ガールズ歌謡東芝編に関していささか 中途半端に」

リンク切れ直し、アルバムの曲名追加した。既に入手困難になっているけど、それはそれ。 1960年代の昭和(昭和35年から45年まで)が好物のオレにとり、1971年の曲が入っていると、ブーたれている。まだ、当時のオレは、牧陽子の「本牧ディスコティック」(1976年)に出会っていない。夜、自転車で海岸を疾走。BGMはイルリメのLive at Netの”A"。瑠璃群青色の空で流浪。

月曜日。マスカットの日であった。ちゅうので、またもやYouTubeで鑑賞(おねだり!!マスカット第11回)。

ようやっと二期生が一矢報いたといったところか。あと吉沢明歩の新コーナーも良かったし、Rioの「NEWS Rio」が復活した。まあ、オモロかった。

しかし、それよりもなによりも、オレの中では谷啓植木等岡八郎花紀京人生幸郎ビートたけし以来の「出てきただけで、笑う準備オーケー状態」になれる、小川あさ美が「泣かせたら10万円コーナー」に涙もろい麻美ゆまと蒼井そらとに登場。二回目かな。

小川あさ美、今や、オレにとって、何でもいいから一言でも、口から発せられるたびに、こちらは笑いの発作が起きてしまう。まさに、笑いのミダス王というべき存在である。

スザンヌやら、とか違って、好感度をどうのこうのという小賢しさが一切ないので、さっぱり、すっきり、気持ちいいのである。カシコは勉強したり努力と根性で誰でもなんぼでもなれるが、いかなる天才であろうと誰がどんなに頑張っても「小川あさ美」にはなれない。

川村りかに思いクソ怒鳴られていた。

最近、「おねマス」ネタ続きだが、今日は、ようやっと、昭和歌謡ネタに戻れそうである。

選曲鈴木啓之

1.もやもやしちゃうの (九重佑三子)

2.レモンのデイト (ヤング・シスターズ)

3.くやしいじゃないの (森山加代子)

4.やさしくしかってね (和泉雅子)

5.プロポーズ・ロックン・ロール (キューティー・Q)

6.何故かしら (奥村チヨ)

7.黄色いレモン (リトル・パティ)

8.大人の匂い (恵とも子)

9.やさしくしてね (永田克子)

10.好きなのに好きなのに (黛ジュン)

11.あなたに夢中なの (小川知子)

12.二人だけの太陽 (大形久仁子)

13.私がケメ子よ (松平ケメ子)

14.涙は春に (鍵山珠里)

15.恋はす早く (槙みちる)

16.ふたりの秘密 (千丘真弓)

17.嘆きの湖 (三浦恭子)

18.恋のくちびる (渚ゆう子)

19.素直な恋 (梢 みわ)

20.好きな人 (ザ・パピーズ)

21.夕焼けは知らない (牧 麗子)

22.なぜ、人はどうして (内藤圭子)

23.土曜日はしあわせ(小鹿ミキ)

24.危険ないいわけ (バーズ)

25.おしゃべりタンポポ (小橋玲子)

1965年九重佑三子から1971年の小橋玲子まで。71年のものを入れるのが1965年生まれの鈴木啓之氏であろう。オレなんかはひっかるが、何故引っかかるか書くと収拾が付かなくなるのでやめる。

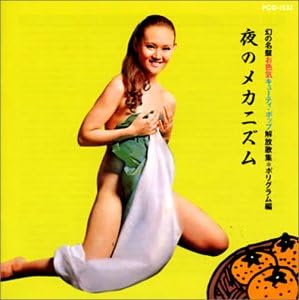

昭和ガールズ歌謡。このシリーズは今までいくつか出ているが、これは東芝(EMIミュージックジャパン)バージョン。

日曜日、クルマの中で聴きまくった。

馴染みの歌手が多く、聴いたとたん、しっくり来たというか、素直に耳から音が入ってくるし、最初聴いたときピンと来なくても何度か聴いてるうちにじっと馴染んでくるというか。ひさびさに、無理しないでアルバム一枚、何度も、聴けましたわ。

まあ、このシリーズ、どないしても、あの名コンピレーション「キューティーポップ」シリーズを最初に聴いてからの方がいいが、東芝版「ピンクリップスティックエディット」をはじめとして殆どが廃盤。

しかし、さすが東芝、黛ジュンやら小川知子渚ゆう子森山加代子やらのメジャーどころが入っているから、というわけでもないだろうが、かなり楽しめる内容である。

今のところオレが一番気に入ったのは、三浦恭子の「 嘆きの湖」あたりかな、「女は生きるために死ぬ」のB面である。

まあ、もうちょっと聞きこんでからまた詳しく書くつもり。

あと、今気がついたのだが、やさぐれ歌謡っぽいヤツあつめたシリーズ「歌謡曲番外地」も新しいのが出てた(明日発売予定)。

東宝レコード女優編の方、例によって例の如くささくれだって乾いててしかも濃いみたいだが、そうした世界とは逆立ちしても無縁な酒井和歌子とか内藤洋子とか「やさぐれ」じゃない女優のがいっぱい入っとる・・・東宝・・・ちゅう映画会社ほど「やさぐれ」からはほど遠いのではないか?? まあ、どんな感じなのか、楽しみ。

"歌謡曲番外地 東宝レコード女優編~不良少年-さすらい-" (オムニバス, 梅田智子, 柏木由紀子, 酒井和歌子, 内藤洋子, 青木英美)

、

- 不良少年 -さすらい-/青木英美(作詞:生沢夏彦 作曲:島光示)1971.2. 02.

- 不良少年 -ジロー-/青木英美(作詞:生沢夏彦 作曲:島光示)1971.2. 03.

- 朝がしらじら明けるまで/青木英美(作詞:ヒロコ・ムトー 作曲:丹羽応樹)1972.1. 04.

- 淋しさを残して/青木英美(作詞:ヒロコ・ムトー 作曲:丹羽応樹)1972.1. 05.

- ひとつの年のかわりめに/青木英美(作詞:あらいけれいに 作曲:丹羽応樹)1972.6. 06.

- 恋のあしあと/青木英美(作詞:あらいけれいに 作曲:柊京介、新倉一夫)1972.6. 07.

- 唇かんで/梅田智子(作詞:高水陣 作曲:北野ひろし)1970.11. 08.

- バラの花ひとつ/梅田智子(作詞:高水陣 作曲:北野ひろし)1970.11. 09.

- 恋のサンフランシスコ/梅田智子(作詞:F.アルベール 訳:島村葉二 作曲:R.ジャノウ)1972.7. 10.

- おかしな恋人/梅田智子(作詞:ヒロコ・ムトー 作曲:吉田勝善)1972.7. 11.

- 北国のわたしは幸せ/柏木由紀子(作詞:下平高子 作曲:木下雅夫)1970.11. 12.

- いっしょにあなたと/柏木由紀子(作詞:下平高子 作曲:木下雅夫)1970.11. 13.

- ごめんなさい/柏木由紀子(作詞:小川悠一朗 補作:高水陣 作曲:小川悠一朗)1971.8. 14.

- ひやかさないで/柏木由紀子(作詞:岩谷時子 作曲:小川悠一朗)1971.8. 15.

- 瀬戸の夕焼け/酒井和歌子(作詞:阪口宗一郎 作曲:田辺信一)1970.10. 16.

- 水玉もようの雨/酒井和歌子(作詞:山口あかり 作曲:田辺信一)1970.10. 17.

- MY LOVE…THE SEA/内藤洋子(朗読)(作詞:水嶋哲 作曲:喜多嶋修)1971.8. 18.

- 海と空と私/内藤洋子(朗読)(作詞:水嶋哲 作曲:喜多嶋修)1971.8. 19.

- お伽噺/内藤洋子(朗読)(作詞:水嶋哲 作曲:喜多嶋修)1971.9. 20.

- やさしい感じ/内藤洋子(朗読)(作詞:水嶋哲 作曲:喜多嶋修)1971.9.

"歌謡曲番外地 東宝レコード女優編モア~あなたって凄いのね" (オムニバス, いぬいなおみ, 森るみ子, 松村幸子, 加藤小代子, エミー・マーガレット, 鹿島とも子, 聖ミカ, 松島トモ子)

01. あなたって凄いのね/エミー・マーガレット(作詞:川内康範 作曲:三佳令二)1970.12.

02. 夢をちょうだい/エミー・マーガレット(作詞:川内康範 作曲:三佳令二)1970.12.

03. 恋人たちの場所/聖 ミカ(作詞:山口あかり 作曲:筒美京平)1971.1.

04. 貴方を返して/聖 ミカ(作詞:山口あかり 作曲:筒美京平)1971.1.

05. コーヒーと仔犬/松島トモ子(作詞:藤 公之助 作曲:都倉俊一)1971.2.

06. 独占(ひとりじめ)/松島トモ子(作詞:藤 公之助 作曲:都倉俊一)1971.2.

07. こどもの目/松島トモ子(作詞:阿久悠 作曲:森田公一)1972.3.

08. 明日の午後ならいいわ/松島トモ子(作詞:阿久悠 作曲:森田公一)1972.3.

09. 私は私の知らない女になったの/いぬいなおみ(作詞:みなみらんぼう 作曲:山屋清)1971.1.

10. 幸せの涙/いぬいなおみ(作詞:みなみらんぼう 作曲:山屋清)1971.1.

11. ナオミの夢 /いぬいなおみ (作詞:訳詞:片桐和子 作曲:D.KRIVOSHE)1971.4.

12. 白いパンタロン /いぬいなおみ (作詞:有本暁美 作曲:有本暁美)1971.4.

13. めぐり逢うために/森 るみ子(作詞:山上路夫 作曲:平尾昌晃)1971.1.

14. 一年前の街角で/森 るみ子(作詞:山口あかり 作曲:平尾昌晃)1971.1.

15. 13日の金曜日/松村幸子(作詞:深澤健三 作曲:赤星建彦)1971.2.

16. 横をむいちゃいや/松村幸子(作詞:石井祥子 作曲:赤星建彦)1971.2.

17. 天使のともしび /松村幸子(作詞:岩谷時子 作曲:いずみたく)1970.11.

18. 涙の星・愛の星/松村幸子(作詞:岩谷時子 作曲:いずみたく)1970.11.

19. 箱根スカイライン/加藤小代子(作詞:樋詰喜代子 作曲:小川よしあき)1972.5.

20. あこがれ/加藤小代子(作詞:伊藤アキラ 作曲:小川よしあき)1972.5.

21. あなただから許せるの/鹿島とも子(作詞:千家和也 作曲:馬飼野俊一)1973.3.

22. スキャンダル/鹿島とも子(作詞:片桐和子 作曲:井上忠夫)1973.3

はっと気がついたが、テレビにしろスケバン映画にしろ、また音楽にしろ、たくさんのおんなのこがいっぱい出てるのが、要は好きなだけなのかもしれん。

「キャンディーズの中で誰が好き?」「ラン・スー・ミキ、三人とも」

「ピンクレディーではどっち?」「どっちも好き」

・・・てな人生高校生時分から歩いとる人間やから、まあ、「性(さが)」ちゅうか「業」ですわ。ちなみにマスカットの中では・・・二期生含め、全員好きである(小川あさ美は別格)。